Bruxelles, 5 novembre 2025 – Le collectif Technopolice BXL et la Ligue des droits humains, avec le soutien du Soir et du Vif, publient le dossier « Sous surveillance », résultat d’une recherche sur la vidéosurveillance dans les communes belges francophones. Des articles seront publiés toute la semaine par ces deux média, tant sur le web que sur papier. Grâce à une longue campagne de demandes d’accès aux documents administratifs, nous avons récolté des données révélant un niveau de surveillance alarmant.

Notre enquête met en lumière une explosion du nombre de caméras de surveillance en Belgique francophone. En 2016, seules 20 % des communes de la Fédération Wallonie-Bruxelles y avaient recours. Aujourd’hui, le ratio s’est inversé et 80 % des communes disposent de caméras de surveillance dans l’espace public. Dans les communes qui disposaient déjà de caméras en 2016, on estime que leur nombre a doublé en dix ans*. Technopolice BXL déplore cette évolution sécuritaire pour plusieurs raisons.

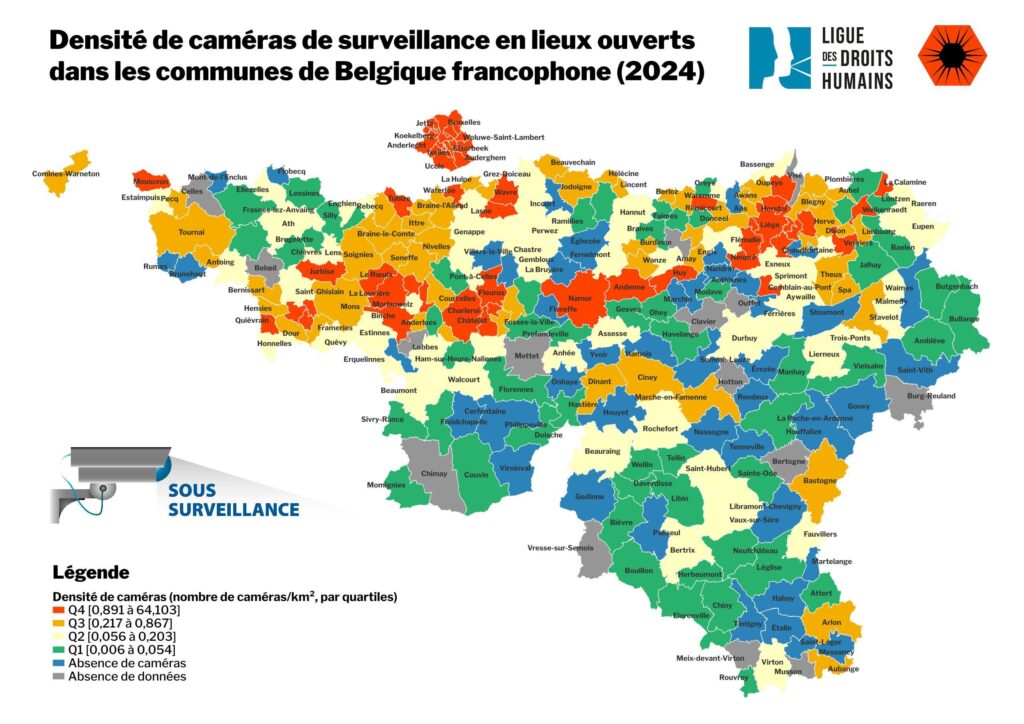

Après exclusion des communes pour lesquelles nous ne disposions pas de données (grisées sur la carte) et celles ne possédant pas de caméras (en bleu sur la carte), les communes restantes ont été divisées en quatre groupes de taille égale (quartiles).

En rouge, on retrouve les communes les plus vidéosurveillées ; en orange, les moyennes hautes ; en couleur crème, les moyennes basses ; et enfin en vert, les densités les plus faibles.

Ont été comptabilisées tant les caméras fixes classiques, que les caméras temporaires et les ANPR.

Cliquer ici pour afficher la carte détaillée

Le technosolutionnisme nous empêche d’aborder les problèmes autrement que par la répression

La vidéosurveillance est souvent présentée comme une solution miracle à tous les problèmes de sécurité, prétendant pouvoir lutter tant contre le terrorisme que contre n’importe quel délit ou « incivilité ». On voit ainsi proliférer des caméras à reconnaissance de plaques (ANPR) pour gérer l’accès aux zones piétonnes, ou des caméras temporaires à proximité des bulles à verre pour identifier les responsables de dépôts clandestins. Cette banalisation de la vidéosurveillance détourne des ressources publiques vers des technologies coûteuses et inefficaces. Plutôt que d’investir dans des mesures sociales et de réduction des risques, les pouvoirs publics privilégient une approche répressive qui ne résout pas les causes profondes de l’insécurité comme les inégalités sociales.

La sécurité est un business

Derrière cette expansion de la vidéosurveillance se cachent des intérêts économiques majeurs. De nombreuses entreprises privées profitent de ce marché lucratif, en faisant fi des droits fondamentaux. Par exemple, le consortium Proximus-Trafiroad a décroché un contrat de plus de 30 millions d’euros pour équiper les principales routes belges de caméras ANPR. On constate aussi qu’à côté de nombre d’acteurs locaux (CCDA, Macq, Tein…), des multinationales s’assurent de larges parts de marché, comme Securitas pour les bodycams, ou Equans (filiale de Bouygues) pour la vidéosurveillance classique**. Nous avons recensé pas moins de 6000 caméras publiques en Belgique francophone, soit un investissement de l’ordre de 150 à 200 millions d’euros. La sécurité devient ainsi une marchandise, source de rentabilité aux frais des contribuables.

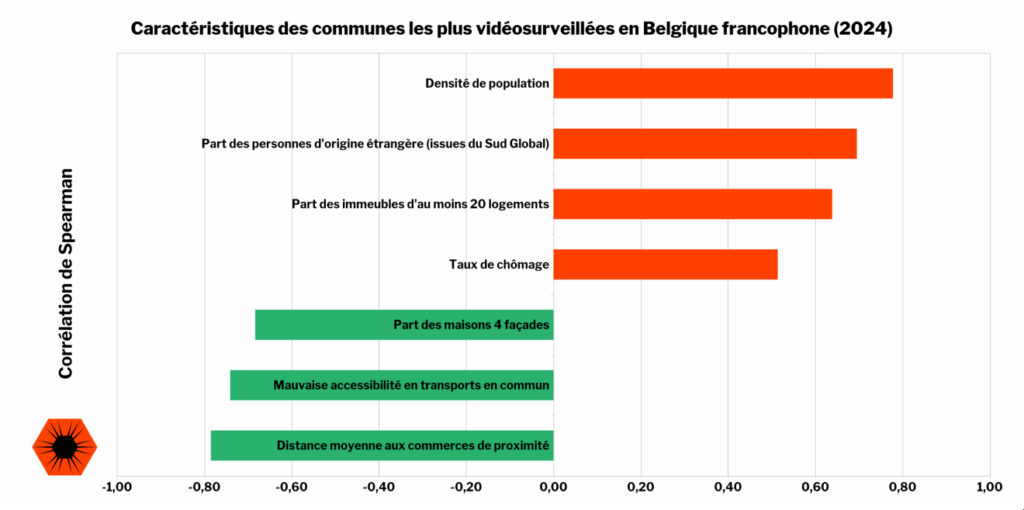

La surveillance renforce les logiques de contrôle classistes et racistes

Nos recherches montrent que la vidéosurveillance cible de manière disproportionnée les communes denses, avec quantité d’immeubles à appartements, où résident les gens les plus défavorisés, notamment issus de l’immigration. A l’inverse, on retrouve des corrélations négatives entre la densité de caméras et des caractéristiques comme des revenus supérieurs à la moyenne, ou des maisons quatre façades en zone résidentielle, relativement rurales. Il est difficile de savoir dans quelle mesure cet état de fait est intentionnel ou non. Quoi qu’il en soit, la vidéosurveillance reproduit une approche sécuritaire discriminatoire qui renforce les inégalités raciales et sociales.

Ce graphe représente les corrélations de Spearman entre la densité de caméras de surveillance par commune en Belgique francophone fin 2024 et différentes variables. Plus la corrélation est proche de 1, plus les variables sont corrélées entre elles (c’est-à-dire qu’elles évoluent de concert, sans que cela ne suffise à établir une relation de cause à effet). Plus la corrélation approche de -1, plus les variables évoluent en sens opposés. Ont été comptabilisées tant les caméras fixes classiques, que les caméras temporaires et les ANPR.

Pour un moratoire sur la vidéosurveillance !

Technopolice BXL exige des autorités de stopper net la prolifération de la vidéosurveillance sous toutes ses formes tant qu’un débat sérieux n’a pas été mené sur les réelles menaces qui pèsent sur la sécurité des habitant·es. Un tel débat doit permettre d’explorer les alternatives à cette logique sécuritaire, qui s’appuient sur les solidarités locales et la justice sociale.

* Cette comparaison sur dix ans est rendue possible par les précédentes études réalisées en Wallonie et à Bruxelles :

- Perrine Vanmeerbeek ; Franck Dumortier ; Nathalie Grandjean et Sarah Gallez, 2016. PTZ Pilot. L’acceptabilité juridique et sociale des caméras PTZ. Namur : CRIDS.

- Pauline De Keersmaecker et Corentin Debailleul, 2016. Répartition géographique de la vidéosurveillance dans les lieux publics de la Région de Bruxelles-Capitale. Brussels Studies. 10 octobre 2016. DOI : 10.4000/brussels.1422

** Nous avons l’ambition de mettre en ligne une base de données recensant les achats de matériel de surveillance par les autorités belges dans le courant de l’année 2026.

LDH. « Vidéosurveillance : la Ligue des droits humains demande un moratoire sur l’installation de nouvelles caméras en Belgique francophone ». Communiqué de presse. 05/11/2025.

Candice Bussoli, Joël Matriche, Arthur Sente, Xavier Counasse (avec « Le Vif », la Ligue des droits humains et Technopolice.be). « En dix ans, la vidéosurveillance a conquis plus de trois communes sur quatre à Bruxelles et en Wallonie (carte interactive) ». Le Soir. 05/11/2025.

Thierry Denoël. « À quel point êtes-vous surveillés ? Enquête inédite sur les caméras dans l’espace public (carte interactive) ». Le Vif. 05/11/2025.

Laurence Van Ruymbeke. « Les caméras de surveillance ne sont pas utilisées pour ce à quoi elles étaient censées servir : pourquoi personne ne les remet en cause ». Le Vif. 05/11/2025.

Laure Dewit, Arthur Sente. Les coulisses de l’enquête collaborative «Sous surveillance» sur les caméras publiques. Le Soir. Podcast « Grand angle ». 05/11/2025.

À propos du collectif Technopolice BXL

Depuis 2019, la campagne Technopolice documente et critique les projets de « smart city » et la prolifération des technologies de surveillance en France et en Belgique. Fondé en janvier 2021, l’objectif du collectif Technopolice BXL est de rendre visibles les menaces liberticides que représentent ces outils de contrôle en région bruxelloise, en centralisant l’information les concernant sur une plateforme accessibles à tout·es. Au travers de ce travail informatif, nous souhaitons donner à chacun·e la possibilité d’appréhender ces enjeux, de bâtir des outils et des stratégies de résistance contre la surveillance, afin que le déploiement de ces outils policiers s’enraye, que la militarisation de l’espace public soit mise en échec et qu’in fine, la technopolice trépasse !